こんにちは、街場のキャンパスメンバーのあべりんです。(自己紹介はこちらをご覧ください)

探究的な学びを実践しようとしたとき、学校という場が社会から隔離されていることが障壁となることが多いです。そのことは、教育者であり哲学者でもあったジョン・デューイがすでに19世紀に『学校と社会』(岩波書店、1957年)のなかで指摘しています。

「子どもの立場からみて、学校における大きな浪費は、子どもが学校のそとで得る経験を学校そのものの内部でじゅうぶんに、自由に利用することがさっぱりできないことから生じる。しかも、他方において、子どもは学校で学んでいることがらを、日常の生活に応用することができないのである。これは学校の孤立―生活からの学校の孤立である。子どもが学校の教室に入ると、かれはその家庭や近隣でうちこんでいる観念や興味や活動の大部分を自分の心から閉め出してしまわなければならぬ。」

とくに、自らの興味関心を発端に、問いに導かれるままに探究を行なおうすれば、必然的にその範囲は学校という枠を超えて、社会とダイレクトにつながります。学校がおかれた構造的課題は現在もなお残っていると思いますが、日本の中等教育の現場は、自らその殻を破り積極的に社会との接続を求めるようになってきています。

そのような取り組みのひとつに、今回私が参加した「探究コラボレーター認定研修Bridge (主催:桜美林大学ディスカバ)は位置付けられます。本研修は、高校教員(ティーチャー)と教育に関心がある企業人(パートナー)が半年間の研修と協働によって、コラボレーションによる探究プログラムをつくり、実践しようというものです。(詳細はこちら)

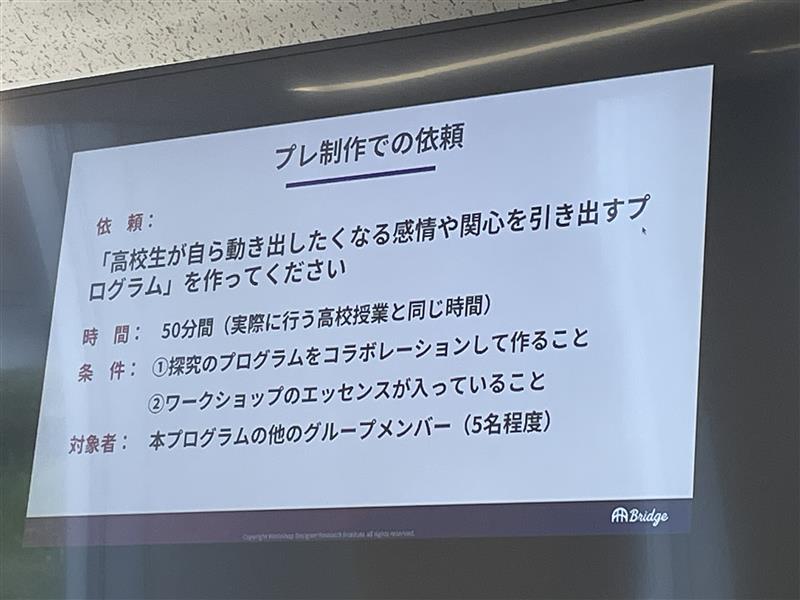

今回は、Bridgeパートナー第1期生として参加しました。プログラムでは探究学習の動向や、教育観の変化、ファシリテーションやワークショップデザインの理論をオンデマンド動画で学習したうえで、桜美林大学新宿キャンパスにて3日間対面演習を行いました。お盆休みのど真ん中にも関わらず、全国から多様な経験をもつパートナーや探究教育に熱心な先生が集って、熱い議論が交わされました。わたしたちに課された制作課題は、「高校生が自ら動きだしたくなる感情や関心を引き出すプログラムをつくること」でした。集まった約50名のメンバーが10チームに分かれて、コラボレーションによる授業を創発していきました。

今回の研修では、青山学院大学でワークショップデザイナー育成プログラムを立ち上げた中尾根美沙子先生によるワークショップデザインの手法が練りこまれていました。例えば、グループワークにおいて、論題について自由に話してよいという設計は一見すると自由な発想がでそうでよいと思われますが、逆にどのように話してよいかわからなくなってしまいがちです(放牧型と呼びます)。むしろ、目標にむかっていれば自由に展開できるが、脇道には逸れてしまわないようにする(ガードレール型)のがよい、という考え方の手法でした。議論において、丁度よい縛り方をルールとして設定できるといいということになりますが、この塩梅が大変に難しいのですよね。

3日間で実際に授業案を作成し、デモ実演まで行いました。今後は、定期的に集まりながら、さらに内容をブラッシュアップし、実際に学校で授業実践まで行います。今回参加してみて、学校教員は、外部と繋がりたい気持ちはあるがどのようにしたらよいかがわからない一方で、教育に関心のある人は様々な業界にもいるけれど学校の現場で起きていることは外からは見えてこない、と感じました。ただ、熱い想いをもってそのような現状を変えたいと思っている多くの仲間がいるということにとても勇気づけられました。

街場のキャンパスが、そうした想いを繋ぐハブとなれるよう今後もいろんなことに挑戦していきたいと思います。