学生時代の5か国7回の長期・短期留学経験を経て、ツアープランナー、国際教育コンサルタントの仕事に従事。現在はこれらの経験を活かして様々な役割を担っています。

先日引率したカンボジアSDGs探究教育旅行の記事をアップしています↓

我が家では毎年、家族でテーマを持った旅をしています。

例えば、生き物好きが高じて固有種の保存活動についてや、絶滅危惧種の動物はどうしてそうなったかをSDGsの観点から探究するために、西表島や沖縄のやんばるの森を訪ね、ある時は海外の普段の生活を知りたいと友人宅に家族でホームステイしに行ったこともありました。

身近な探究例では、わが子が小学校中学年の時に家族で1年かけて無農薬米の探究をしました。

無農薬農家さんにお世話になり、

・田植え・草取り・収穫・脱穀・藁でしめ縄作り・竈(かまど)でご飯炊き・鏡餅作り

この一連の作業を通年で体験し、無農薬米を作ることの難しさと価格、味などを検証しました。

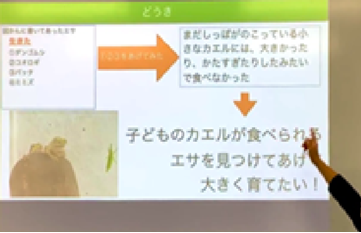

そして、お米の課題を深堀りしつつ、横軸展開して水田で捕まえたカエルの探究もすることに。

この横軸展開した探究がクラスの代表に選ばれたのですが、これは思いもよらぬところから芽を出した例で、要は様々なことに制限をかけずに興味の赴くままに探究してみることが大事だと実感した事例です。

この時、運動が得意なわが子に対して先生が「カエルの研究をしている元金メダリストのアスリート」の話をしてくれました。これがきっかけで、将来運動か勉強か二者択一ではなく、いわゆる「二刀流」の生き方の指針の一つが示された訳です。

こういった先生のファシリテーションスキルにも感心させられると同時に、

こうしてちょっとしたきっかけに対して、ちょっとした言葉がけや声掛けで子供の興味関心を引き出すことができる。そして子供だけでなく大人も意外な発見をして視野が広がっていくことの醍醐味を実感しました。

そんなことからこの仕事を志し、生徒も先生も親でも一人でも多くの方々にこの醍醐味を体感してもらいたい、という想いで仕事をしています。

答え自体は重要ではなく、

子どもたちのまだ知らない世界を惜しみなく見せてあげる。

社会との接点を増やしてあげる。

そこから自然と思考法やプレゼンスキルなど様々なスキルが身に付き、

将来のありたい姿も見えてくるのではないかと思います。

現在は何かおもしろい探究が企画できないか、それを日々探究しています。