スタディツアーの背景と目的

2020年1月、「問うコトで生きる選択肢をひろげる」ことを目的に、スタディツアーを実施するための一般社団法人を設立しました。

非日常である「旅」には、多くのヒト・モノとの出会いを通して学ぶ機会が豊富にあります。当時は、学校の宿泊行事では実現が難しかった取り組みを、小規模の試験的なプログラムとして実施し、その経験を学校現場に活かすことを目指していました。現在は訪れる地域の協力者や参加する中高生とともに、「生きる選択肢をひろげる」スタディツアーを企画・運営しています。

学校の宿泊行事の可能性と課題

学校の宿泊行事は、学びの機会として非常に価値のあるコンテンツです。普段の学校生活では出会えないヒト・モノと触れ合い、クラスメイトと長時間を共に過ごすことで、生徒の「知らない」「わからない」という感情を「わかりたい」に変換し、問いを呼び起こし、深い学びへとつなげます。

しかし、こうした行事は一過性のイベントになりがちであり、行事終了後には生徒も教員も日常に戻ってしまうことが少なくありません。これを例えるなら、燃えやすい薪に火をつけるだけの状態です。薪が乾いていれば燃えやすいですが、湿った薪は火がついたように見えても実際には燃えていません。

学校内外には「燃えやすい薪に火をつける」コンテンツは多くありますが、「湿った薪を乾かす」ためのコンテンツこそが、学校の中に必要だと感じています。

「問うコト」の必要性

「問うコト」は、学びにとって不可欠なツールです。編集工学研究所の安藤昭子氏は、「『問い』は、内面の了解と外側の世界のズレから生じるもの」と述べています。子どもたちは本来、さまざまな気づきに敏感なアンテナを持ち、問いを生み出す天才です。「問うコト」は、心の薪に火をつけ、行動を呼び覚ます最強のツールであり、探究学習の課題設定だけでなく、学び続ける力として必要とされます。

「戦闘服を脱ぎ」、ありのままの自分になる

生徒が持っている「問い」を呼び起こし、心を揺さぶる経験を提供するためには、まず「薪を乾かす」ことが必要です。クラス内の関係性、教員(大人)との関係性、学校のルールに縛られている状態では、「戦闘服を脱ぎ、ありのままの自分」になることが難しくなります。そこで、五感を啓き、モノや物事を新たな視点で見るための仕掛けが重要です。非日常の環境は、これを実現しやすい場となるのです。

実際の活動

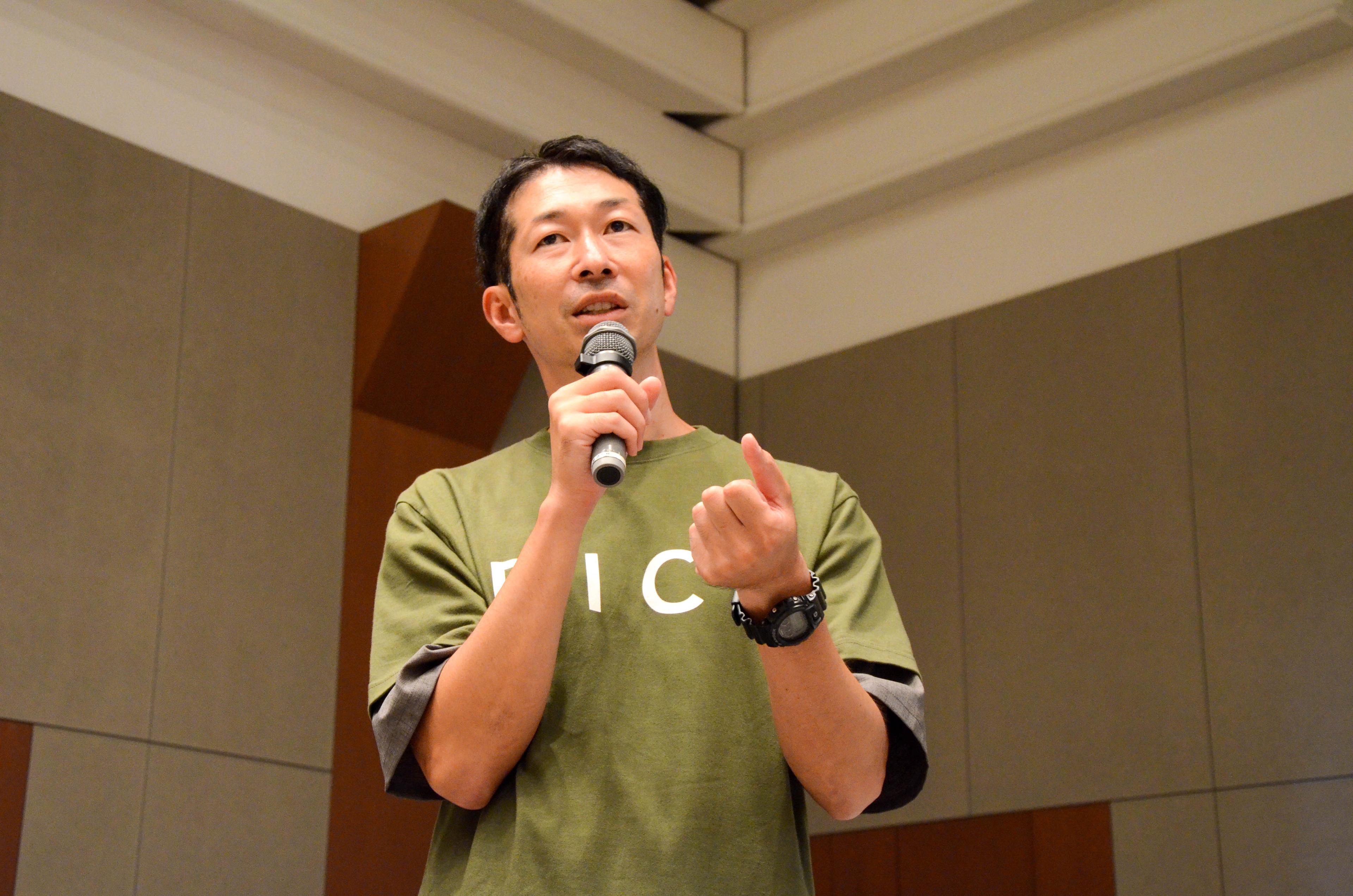

私が実施するスタディツアーでは、安全面の確保以外のルールはなく、役割も生徒自身が考え、必要であれば生徒同士で決めます。大人も一緒に参加することで、生徒との関係をフラットにし、それだけで「戦闘服を脱ぐ」生徒も多く見られます。

次に、「問い」をチームでつくります。

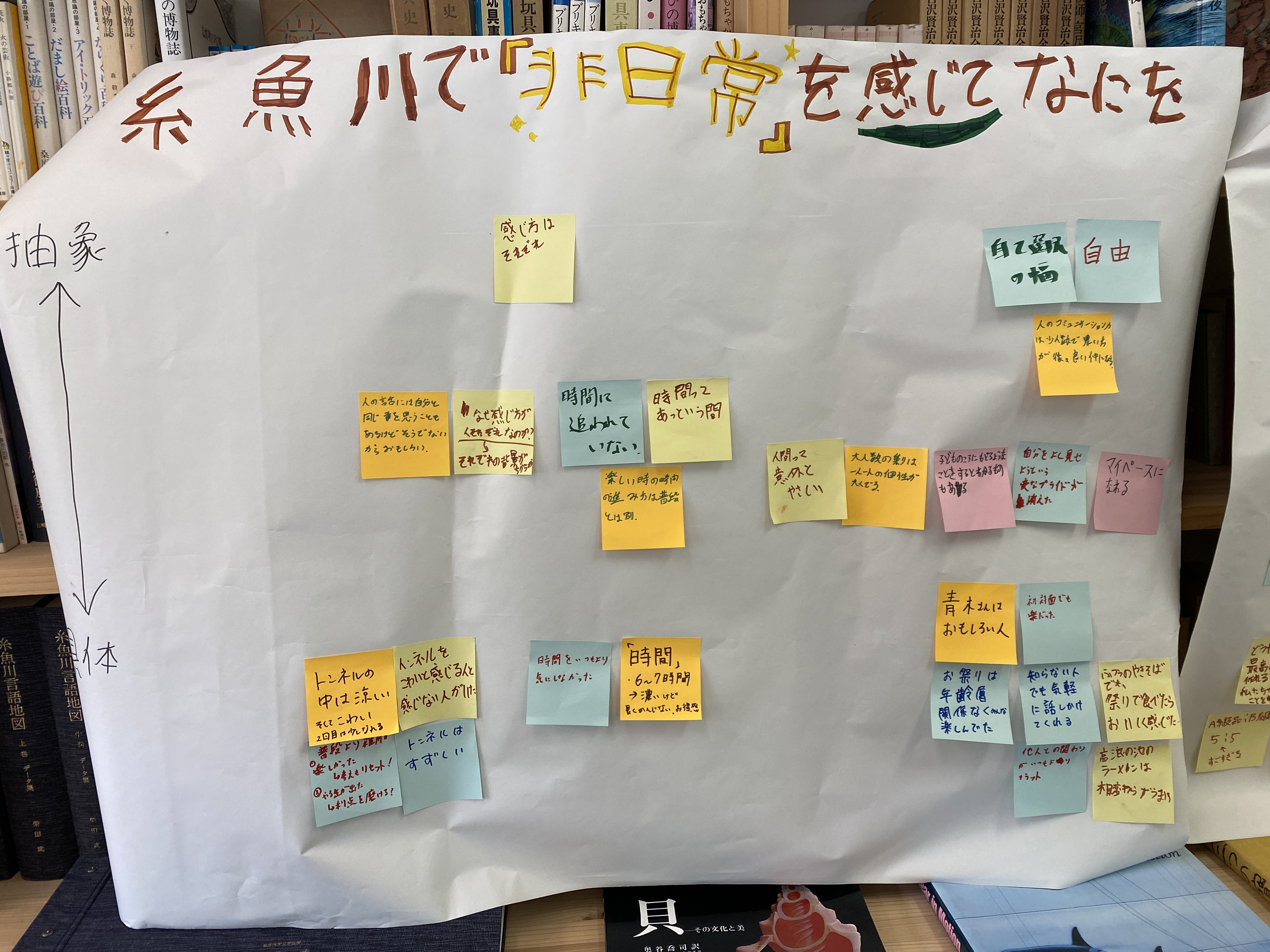

例えば、新潟県糸魚川市でのツアーでは、「癒やしと楽しいの違いは?」「糸魚川で非日常を感じて何を思うのか?」といった問いが生まれました。これらの問いを通じて、「今の体験は癒やしか?楽しいか?」「日常とは何か?」と考えを巡らせ、さらに新しい問いが生まれていきます。

最後に、振り返りの時間を設け、体験を言語化することで、なぜ心が揺さぶられたのかを共有します。

今後の展望

宿泊行事を、生徒にとって学びの多い旅にしたいと考えている先生がいらっしゃれば、ぜひ一緒に取り組みませんか?ご興味のある先生は、お気軽にご連絡ください。

【街キャンメンバー さとう】

山本先生、この度はご多忙のところご寄稿いただきありがとうございました。大学の大先輩と知った瞬間、甘えてしまい申し訳ございませんでした!

山本先生の活動にご興味のある先生方、教育関係の方々ご連絡お待ちしております。